*『RikaTan』2019年4月号 (通巻37号) 掲載記事を加筆・修正

「がん」という病気はこれまでの人生を一変させてしまう大きな出来事になりうる病気です。医学がいくら進歩しようとも、「がん」という病気には、いまだに不明なことがたくさんあります。手術や抗がん剤をがんばって受けたとしても、必ずしも期待通りの確実な結果が得られないこともあるでしょう。そうした不確実な特徴を知ってか、リスクを過度に煽り、まっとうな医療に対する頭ごなしの否定や安直ながん克服方法にみられる、いわば “エセ医学” が身の回りに氾濫しています。

その中でも、長年にわたり異質な情報を発信し続ける医師がいます。それは、元慶應義塾大学病院放射線科医師の近藤誠氏です。「がんは放置がいちばん」「手術は受けるな」「抗がん剤は効かない」「医者に殺される」などなど、刺激的なフレーズがちりばめられた著作の数々は大ベストセラーになっています。実際の医療現場とは離れたところで「近藤理論」として温存され続け、熱狂的な支持者も少なくありません。 本ブログでは、近藤氏の言説にみられる主な誤りについて、科学的かつ客観的見地から批判的吟味をしてみます。

その前に申し上げておきたいのは、「近藤理論」とメディアからもてはやされているものの、医学論文として客観的な形となっているものは皆無だということです。いくら一般向けにベストセラー著作を重ねて名が売れようとも、「近藤理論」は仮説の域を越えていないということにご留意ください。

「がんもどき理論」とは?

- がんは、どのような進行程度であっても、「本物のがん」と「がんもどき」に分けられる(二元論)

- 「本物のがん」は、大きさ1 mmにも満たない時点ですでに転移している。だから、治療をいくら受けても治らないから無意味である。手術や、抗がん剤は命を縮める効果しかない。

- 「がんもどき」ならば、放っておいても転移する能力は持たない。「本物のがん」に変化することもないため放置に限る。

近藤氏の言説の根幹をなす「がんもどき理論」というものを要約すると上記のようになるのではないでしょうか。なんだか狐につままれたような話ですね。例えば、治療を受けて治った患者さんに対しては、それは「がんもどき」と定義されます。治療なんて本当は必要なかった、とあとから言えます。がんが原因で亡くなった場合、それは「本物のがん」と定義されます。患者さんの家族には、「本物のがん」だったから仕方がなかったと、これもあとから言えます。さらには、受けた治療は無意味であったどころか、手術や抗がん剤のせいでむしろ命を縮めたのではなかろうか、とも言えるわけです。したがって、「がんもどき理論」を振りかざせば、がん患者さんがどのような結果になろうとも、「ね、私の理論通りでしょ」と結論づけることができるわけです。

「本物のがん」という話はどこから?

「がん」がごく微小な段階からすでに転移している運命にある「本物のがん」について、近藤氏は何を根拠にして提唱しているのかご存知でしょうか。推察するに、次に紹介する論文が根拠とされているようです。『癌の時間学』というタイトルで、当時の東京大学第一外科教授 草間悟氏が執筆したものです (「癌の臨床」 1981年)。これは、商業誌掲載の査読がない依頼論文であることを付言しておきます。

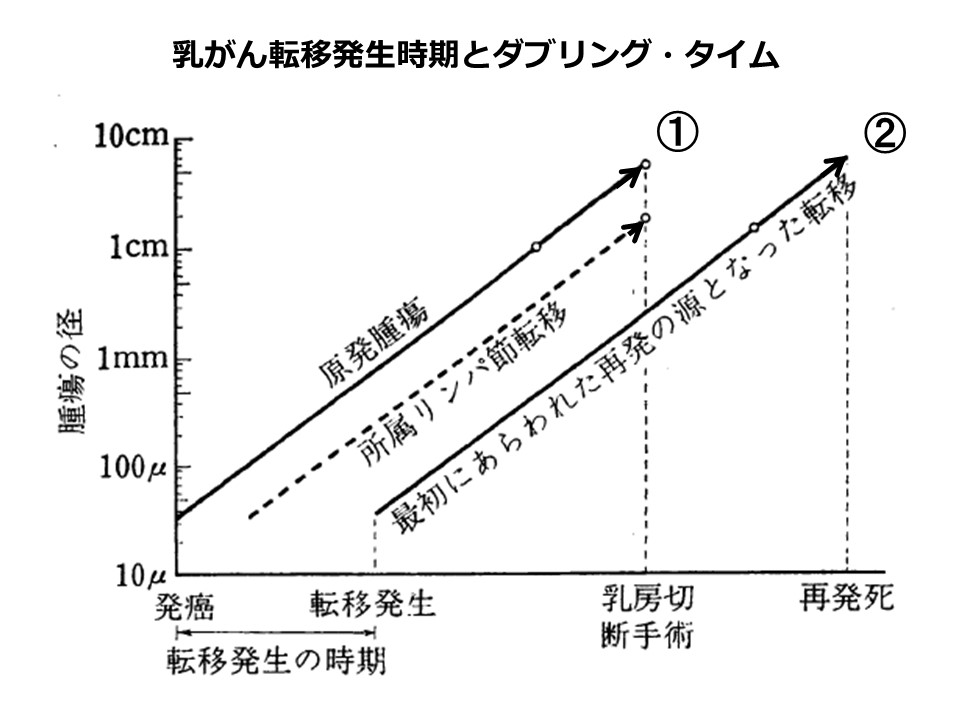

内容について、腫瘍 (がん) の体積が倍になる時間を「ダブリング・タイム」と定義し、草間氏らが経験した乳がん症例について、縦軸に腫瘍の径、横軸に時間をとって対数をとると直線になる。すなわち、乳がんは一定の発育スピードを示す可能性について述べられています。そのような手法に基づいて乳がん手術症例 111 例が分析された結果、①手術時にみられたリンパ節転移の発生時期、②手術後の再発・転移の発生時期、それぞれについて腫瘍径 0.1 mm 未満の時期であったことが推察されています (下図:「癌の臨床」1981年より引用)。

ところが、この論文には他のデータも示されています。触診でしこりとして発見された乳がんについて、放置されることが原因で転移してしまうリスクについても述べられているわけです。

近藤氏は、40年前に報告された抽出 (セレクション) バイアスのあるこの仮説レベルの話を、都合のよい箇所のみを切り取って自説に組み込んでいるということがわかります。さらに、この論文で対象となっている乳がんの話のみにとどまらず、すべてのがん疾患に対しても同じロジックを当てはめ一般化してしまいます。著者である草間氏は、「手術で治せる乳がん」の存在についても、論文内ではしっかり肯定しているにもかかわらず、近藤氏はほかの話には目を背けています。

「抗がん剤は効かない」

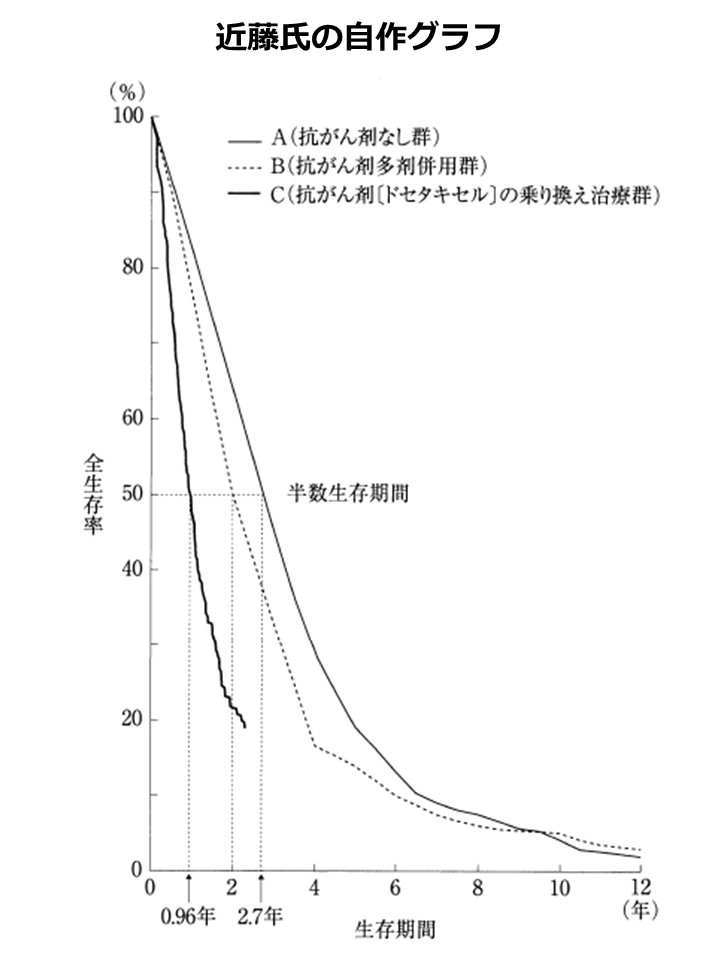

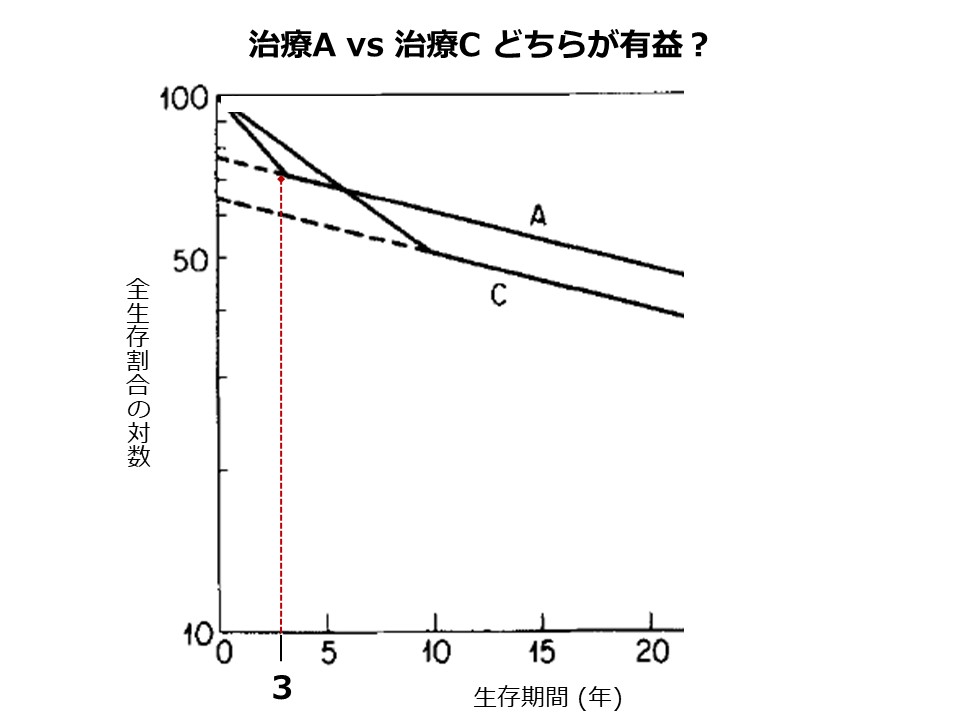

近藤氏による代表的な言説ですが、その根拠を示すためにメディアで頻用されているグラフが下図です (「がん治療で殺されない七つの秘訣」 2013年 文春新書より引用)。これは、一見もっともらしくみえますが、ご自身で切り貼りしてつくられた非常に不可解な図であることを、以下で説明します。

- 生存曲線A:約100年前のデータで現在だと治療で治せるケースも含んだ「乳がん患者に対する無治療の生存成績」 (Br Med J 1962年 掲載)。

- 生存曲線B:約50年前のデータで「転移した乳がん患者に対する抗がん剤多剤併用による1次治療成績」 (Cancer 1985年 掲載)。

- 生存曲線C:約20年前の「転移した乳がん患者に対する抗がん剤単剤による2次治療成績」 (J Clin Oncol 2002年 掲載)。

それぞれが近藤氏によって比較され、勝手に優劣が論じられています。

視覚上、「無治療」の生存曲線Aが一番上に位置するため、なるほど、抗がん剤を受けると延命どころか命を縮める効果しかない、無治療がいちばん良いことなのだ、と一般の方は直観的に思ってしまうかもしれません。しかし、ここで大きな科学的欠如があります。それは、比較されているそれぞれの生存期間のスタート時点が揃っていないということです。年代による医療資源、患者背景、治療設定についても、各々でまるで異なっています。リンゴとオレンジをいくら比較しても意味がないのと同様な話です。

さらに問題なのは、無治療Aの生存曲線が掲載されている原著論文を確かめると、生存曲線Aを上回る良好な生存成績を示した別のデータもあるわけです。それは、「治療を受けた場合の生存曲線」で、論文著者は、無治療ではなく何らかの治療を受けた方がよいと主張している内容です。それにもかかわらず、近藤氏はご自身にとって都合のよいデータのみを切り貼りし、本来の引用論文の主旨をフェアに取り扱っていません。このような科学的姿勢から大きく逸脱した作業を平然と行える時点で、医師として信頼できるでしょうか。

「生存曲線の形が奇妙だ」

近藤氏によって、そう判定されてしまった途端、その生存曲線グラフが掲載されている論文は「インチキ」「陰謀」の対象になってしまいます。その判断理由は一体どこにあるのでしょうか。

近藤氏:「前提として、治らない患者たちの生存曲線は、上図のように漸減し、左下方に向かって凸形になることが重要です(この形を指数関数曲線という)。このルールに例外はなく (Cancer 1986)、もし指数関数曲線と違った形を示すなら、何らかの人為的操作が加わったと考えられます。」(「抗がん剤は効かない」 2011年 文藝春秋より抜粋)

この命題は、「近藤理論」の要となっているのですが、根拠とされている Cancer 論文を確認してみると、近藤氏によって「例外はない」と強く結論づける生存曲線のルールはどこにも記述されていません。この論文の内容について以下、説明します。

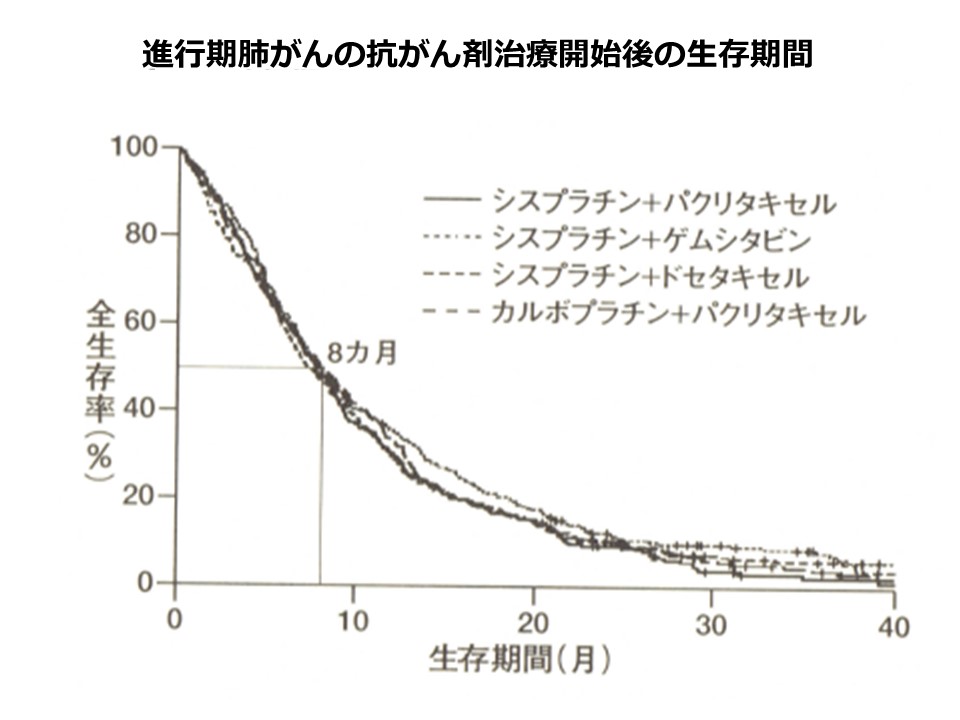

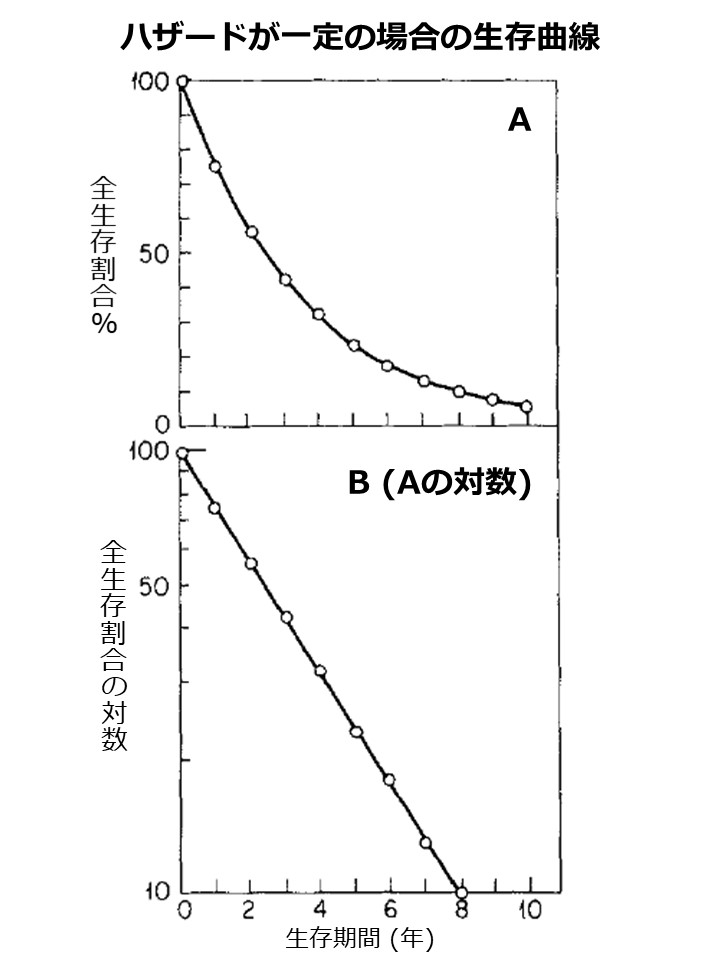

かりに 25%の死亡発生リスク (ハザード) が一定だと仮定した場合、下図のグラフA のような理想的な指数分布を示す生存曲線になる (Cancer 1986年より引用)、というあくまで便宜的なモデルが論文中に示されているに過ぎません。これが、近藤氏の言うところの例外のない生存曲線の「形」です。

グラフA の対数をとるとグラフB のように直線となり、一定のハザード 25%がその直線の「傾き」としてわかりやすくなるという、ひとつのモデルです。ところがなぜか近藤氏は、この情報を盾に「乳がん患者の死亡発生リスクは常に25%である」と論理を飛躍させてしまいます。さらには、前述した通り乳がんの話のみにとどまりません。

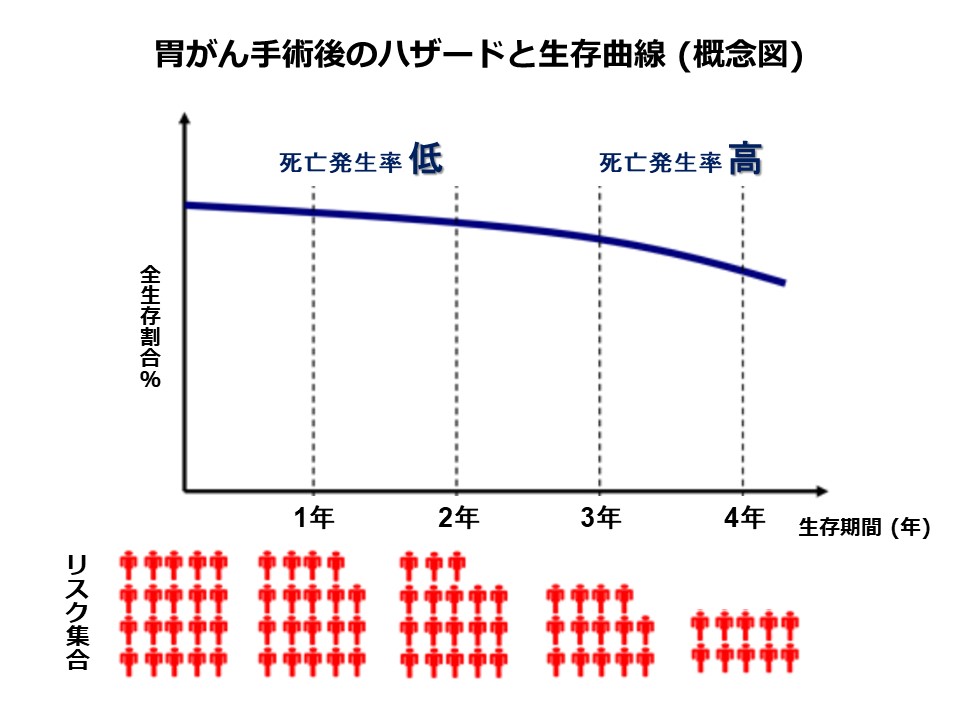

例えば、近藤氏にとって「臓器を切り刻む犯罪的な治療」の代表格である胃がん手術の場合にも同じロジックを当てはめようとするのですが、本当でしょうか。実際の胃がん手術後の死亡発生率 (ハザード) と生存曲線の関係 (形) を簡潔に示すと下の図のようになります。

進行した胃がんを治すために手術を受けても、残念ながら再発してしまうこともあります。手術後、胃がんが原因で亡くなる死亡リスクは、実際には手術を受けてから 3-4 年ほどたった後のほうで高まってきます。再発したとしても、最初の 1-2 年では、死亡という出来事はそれほど頻繁に起きるわけではありません。したがって、手術後 1-2 年の死亡リスクは、階段から急に転げ落ちるような状況にはならないため、生存曲線前半のハザード(傾き)は後半に比べて緩やかとなります。結果として、生存曲線の形は、近藤氏が好む「指数関数曲線」のようにはならず、下ではなく上に凸のように膨らんでみえる形をとります。

この形は、決して、近藤氏の言う「人為的操作」でもなんでもなく、胃がん手術が安全に実践されている現場のリアルを示しているに過ぎません。ところが、近藤氏は上図のような形になることを許容しません。なぜならば、「近藤理論」によると、胃がん手術とは「1-2年でバタバタ死ぬ怖い治療」とみなされているからです。上図のようになると、自身の理論が崩れてしまいます。要するに、生存曲線の形についてのルールとは、検証された科学的真理でもなんでもなく、近藤氏の好悪を論じているだけに過ぎません。

またもや論文主旨を恣意で曲解

話を先の Cancer 論文に戻します。それの内容について、近藤氏のロジックとはまるで異なり、実際には治療を受けた患者集団の死亡発生リスクは、長期間追跡していくと、決して一定ではなくある時点で変化するということが述べられています。それをふまえて、次の仮説グラフが登場してきます。著者がもっとも強調したかった話だと考えられます。

説明すると、A という治療によって、3年目の早い時点まではグラフの傾き (ハザード) が C よりも急に落ちていますが、それ以降は緩やかとなっています。一方、C という治療は、最初の頃は治療 A と比較して傾きが緩やかで、死亡発生リスクは低くみえます。しかし、長期間にわたって経過をみていくと、生存割合は治療 A の方が逆転して上に位置しています。もし「A 治療 vs C 治療」の比較がされたときに、評価が治療後 3年ほどの早い時点で行われてしまうと、グラフが上に位置する治療 C の方に軍配が上がるかもしれません。しかし、多くの患者集団に真の利益を与えているのは治療 A の方だという話です。

したがって、論文著者は早い時点で起こり得るリスクだけを切り取って治療 A を否定するやり方は意味がないと主張しています。治療の是非は、患者集団を長期間追跡しながら、全体を通して客観的に判断すべきだと論じているのです。“積極的な治療をすることで最初に死亡リスクが生じるのは否めないが、長期的には多くのがんサバイバーを生み出すであろう” 論文の最後はそう締められています。それにもかかわらず、近藤氏はこの論文主旨を一体どのように捉えていたのでしょうか。

奇妙な形をした「がん放置療法」の流布

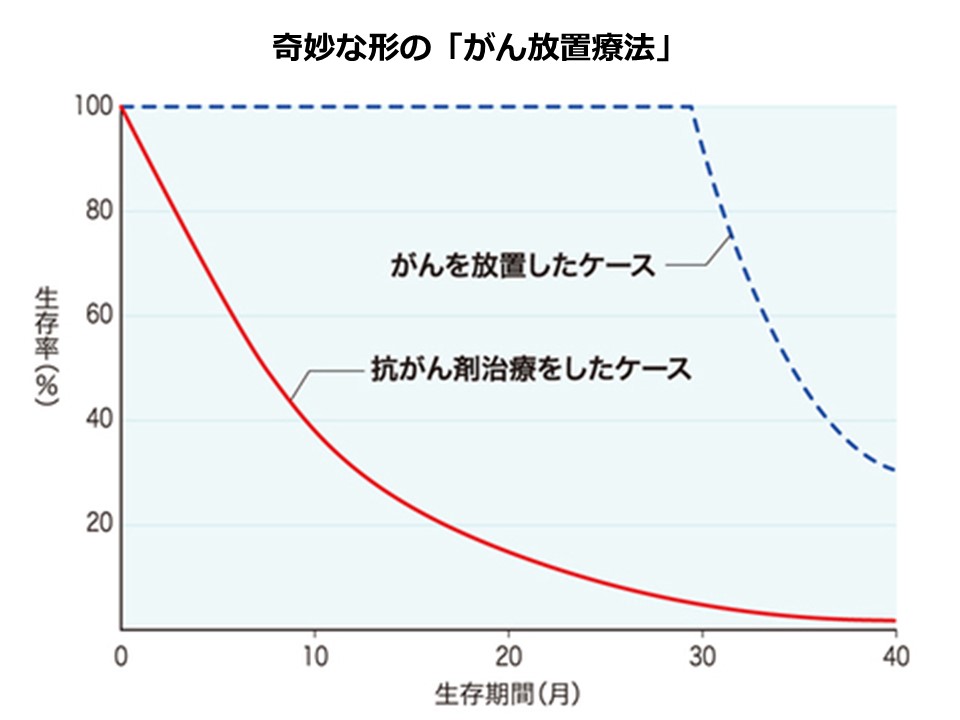

前述してきたように、「生存曲線の形」に対して強いこだわりを持つ近藤氏ですが、自身のセカンドオピニオンでは下図のような自作の生存曲線を患者さんに見せながら「がん放置療法」を強く推奨しているようです (幻冬舎メルマガより引用)。

ここであらためて、近藤氏の推奨する「がん放置療法」について考えてみましょう。近藤氏による「がん放置」はリスクを恐れて積極的な治療を施さないわけですから、最初のごく短い期間だけを切り取ってみれば、死亡リスクは確かに治療を受けるよりも瞬間的に低くなるケースはあるのかもしれません。しかし、「がん放置」は、どのような患者さんに対しても長期間にわたって耐えられるやり方なのでしょうか。

本文をお読みの方の中には、もうお分かりだと思いますが、近藤氏が流布している「がん放置療法」の生存曲線の形こそが、まさに “奇妙” だと言えます。「がん放置」によって、最初の 2年半もの間、生存率100%が横に一直線となる根拠は一体どこにあるのでしょうか。これが意味するのは、すべてのがん患者集団の中に誰ひとり死亡リスクが存在しない、ゼロリスクであることを意味します。放置させたがん患者さんが、長い目で見たときに実際にどのような結果になっていくのかを、近藤氏は誠実に長期間にわたって追跡しているはずがありません。

「近藤理論」を盲信してしまったがゆえに、本来救えたはずの患者さんが救えなくなってしまった事例、苦痛に耐えながら壮絶な死を迎えるような事例が、これまで以上に多々見聞されるようになっています。もはや声をあげることが不能な患者さんが少なくない一方で、それでも自身は一切責任を負わず、このような首尾一貫性のない生存曲線を平然と描けてしまうのは、がん患者さんを机上のロジックのみで裁いているからだと思われます。

「近藤理論」の本質とその背景を探る

かつて、手術至上主義のうえに君臨していた外科医の傲慢さに向かって勇敢にモノ申したり、いち早く海外の動向やエビデンスをとらえて乳房温存療法の標準化を先導されようとしたこと、さらには重要な医療倫理としてのインフォームド・コンセントの普及にも寄与されていた当時の近藤氏の医師としてのふるまいは、賞賛に値するものと評価いたします。

しかし、現在の近藤氏のふるまいは、がん患者さんの立場に立った利他的なものと言えるでしょうか。本ブログで指摘した科学的誤謬はほんの一部に過ぎませんが、「近藤理論」とは、持論を支持するデータ・証拠のみにしか目がいかない「確証バイアス」で成り立っていることがよくわかります。

しかしながら、思考が停滞してしまった人たちにとっての「近藤理論」は、鮮明で記憶に残りやすく、まるで孤高のヒーローかのごとく感情がかき立てられる情報であることもまた事実です。なぜならば、「がん」という差し迫った緊急事態だからこそ惹起される、意思決定をスピーディーに単純化しようとする心理バイアス (ヒューリスティック) にうまく合致するからです。「うまい秘訣」をどうしても希求してしまう行動経済学的な要因もあるのかもしれません。そうなってしまうと、もはやまっとうな医療の持つ意味は力を失い、宗教の様相を呈してしまいます。

本ブログ読者には、科学リテラシーをいつも大切にしながら、巷にはびこる “エセ医学” に対して健全な批判的吟味ができるようになっていただきたいと願います。

コメント